传拓是以纸和墨为材料,把刻、铸在金石器物上的文字、图案、纹饰等拓印在纸上的一种古老的传统技艺。从中国有文字和图画起,拓片就应运而生了。南朝梁虞和著《论书表》有“拓书悉用薄纸”之句,《隋书·经籍志》也有“其相承传拓之本,犹在秘府”的记载。对于拓片,不少人都是听说过,却很少接触。12月3日上午,在我院文创集市,同学们有幸聆听了一场非遗大师带来的传拓课程,体验“纸墨间的黑白世界”。

王修,1984年出生,山东邹城人

山东省石刻艺术博物馆特聘传拓技工

山东省济宁市汉画学会副秘书长

山东省道一传拓文化公司总经理

山东省嘉祥县汉画学会理士

中国汉画学会传拓技艺一等奖获得者

邹城市非物质文化遗产传承人

擅长青铜器全形立体拓,汉画像石拓,摩崖拓,高浮雕拓,平面拓,古琴拓

从2001年开始跟随山东省石刻艺术博物馆对山东省内碑刻资料整理拓印,参与过很多考古发掘和博物馆碑刻拓片制作存档整理

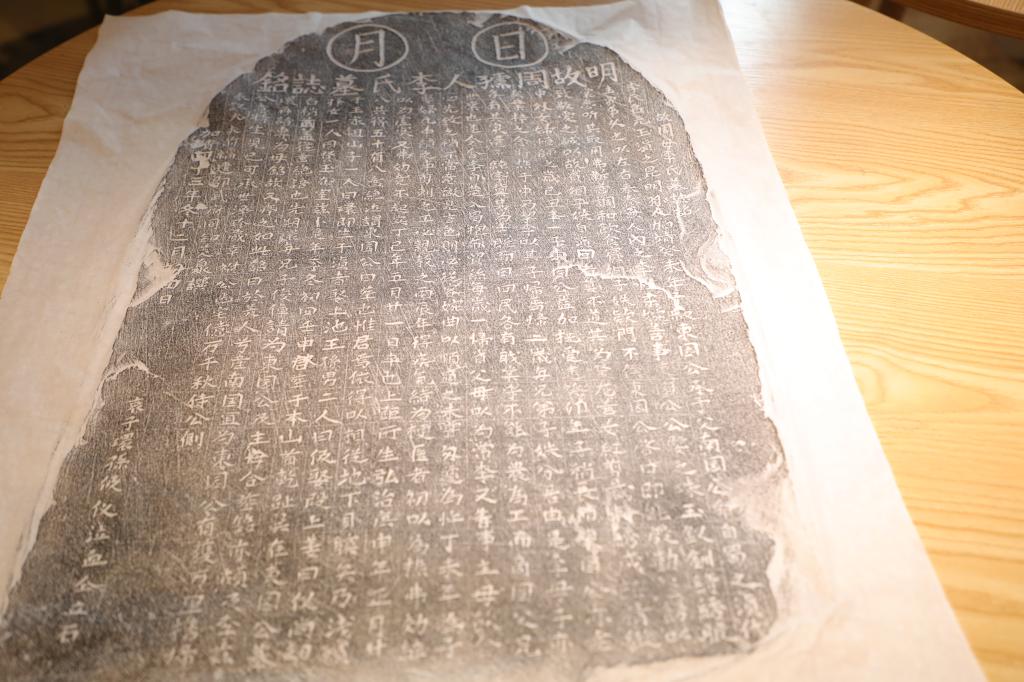

汉代的画像石,明代的墓志铭碑刻,当王修老师拿出授课的基本用品之后,顿时吸引了同学们的眼球。一幅全形立体拓青铜器更是让同学们猜测:这到底是怎么拓到纸上去的?居然和原器物一般大小,形状花纹跃然于纸上,器形准确、透视合理、纹饰清晰、效果逼真……随着课程的讲授和老师的亲手示范,谜底一步一步揭开。

全形拓是以宣纸紧覆在金石器物的文字、纹饰或器形上,以墨拓技法把器物原貌转移到宣纸上的古老技艺,是传拓中最复杂的一种技法,有着“古代照相机”之称。除了重要的史料价值和文化价值外,拓片本身就是一件艺术品,融合了原石的风韵、拓制者的艺术修养以及历史的沧桑感,透出独有的美感。简单介绍了一下拓片的历史知识之后,王老师开始用一块明代的墓志铭开始示范最基本的传拓手法。

首先把碑刻表面清洗干净,要拓的文字尽可能剔刷清楚,在碑刻表面覆上一层大小合适的宣纸,把纸轻轻喷湿,用毛刷轻轻从中间往外刷,把空气赶出去,使湿纸完全贴附在碑刻表面,随着它的文字而起伏凹凸。“不能急,要等到干透了才能上墨。”在等待纸干透的过程中,同学们了解到,现在制作拓片主要是为了传承和保护传统文化,千百年前的古物,特别是石刻类文物,在经历了日晒雨淋后,刻石上的文字图形遭到腐蚀,可以说一年一个样了,依靠拓片,我们可以在千百年后看到这些珍贵原石的风貌。所以在传拓之时,一定要怀有敬畏之心。

等湿纸干透后,用拓包蘸适量的墨,敷匀,在纸上均匀拍打,上墨是一道非常讲究的工序。拓包里面包的是棉花,外面用的是浸水性较好的纱布。做这道工,既要细心,也要耐心。墨水要一点一点地上,要抹得均匀,墨水的浓淡、拍打的力度及在石刻表面上停留的时间都很讲究。这样精雕细琢地拍打,直至整个碑文纸面上都均匀地沾上墨汁。上墨也不是一次就能完工的。一般要上两到三次墨,墨干了再上一次。技艺熟练程度不同,做出来的拓片在墨色均匀程度、纹饰精细程度上会有明显的区别。所有人都屏住呼吸,整个房间只能听到哒、哒、哒的拍打节奏感。最终形成了黑白分明的拓片。在近距离观看了拓片的整个过程后,同学们说:力度的控制、墨的调和、色的把握、纸的选择,道道工序都是体现着伟大的工匠精神!

非物质文化遗产是我国人民世代传承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。大学是人文素质教育、优秀传统文化教育的重要基地,肩负着人才培养、传承文化的重要责任,我院是山东省首批非物质文化遗产技艺培训试点高校(全省仅4家),设立21个非遗大师工作室和非遗技艺馆,创新“非遗大师+现代学徒制”模式,打造“体验式”传统技艺学习传承平台。组织学生参观体验“非遗基地”5万余人次,培养学生的家国情怀、人文素养和工匠精神。(文/陈锐 摄影/韩一帆)

©2018 山东理工职业学院

鲁ICP备12031654 号 鲁公网安备37089902000008号

©2018 山东理工职业学院

鲁ICP备12031654 号 鲁公网安备37089902000008号